Деревни, которых больше нет: Осы и Колёса

Деревни Осы и Колёса (Каляосы) находились на границе современных Глусского и Осиповичского районов в Городковской волости Бобруйского уезда. Деревня Осы известна с начала ХХ века, когда здесь был застенок: 11 дворов, 60 жителей, а в 1917 году — 13 дворов, 68 жителей.

Существует легенда о происхождении названия деревни Осы. Когда помещик объезжал эти места, он выехал на место, где было много осиных гнёзд, и насекомые начали жалить лошадь и помещика. С того времени это место стали называть Осами.

В начале ХХ века на месте деревни были лес и непроходимые болота. Эти земли принадлежали богатому помещику генералу Жилинскому, известному своими экспедициями по осушению болот и имевшему передовые взгляды на ведение сельского хозяйства. Он стремился улучшить состояние земель, для чего от Евсеевич до Дороганово был выкопан мелиоративный канал. Примерно в это же время в Осах появились первые жители, купившие землю за царские червонцы, среди поселенцев был Ануфрий Король со своей семьёй.

В 1932 году в Осах образовался колхоз «Красный колос», и первым его председателем был избран Артём Жлобич. В 1938 — 1939 годах деревни начали укрупнять, сносили хутора и переселяли жителей. Недалеко от Осов строилась новая деревня. С теми, кто не хотел переселяться, долго не церемонились — приезжали, разбирали дом, перевозили его и ставили на новом месте. В нескольких километрах от Осов был построен новый посёлок — Колёса (так как эти две деревеньки находились близко друг к другу, то часто их названия употребляют как единое целое — Осы-Колёса. — Ред.), а хозяйства обеих деревень объединили в колхоз «Красный колос».

Несмотря на то, что эти населенные пункты находились вдалеке от больших деревень и дорог, их жителей тоже не обошли репрессии. В апреле 1941 года арестовали четырех крестьян: Василия Буловацкого, Петра Буловацкого, Александра Германа и Андрея Рыбака. Все они, колхозники колхоза «Красный колос», были осуждены на 10 лет за антисоветскую агитацию и отправлены в исправительно-трудовой лагерь. Буловацкие вернулись на родину, а Рыбак и Герман нет. В 1964 году все они были реабилитированы.

Бывший житель д. Осы-Колёса, сейчас живущий в деревне Евсеевичи, Владимир Иванович Клыга вспоминает: «Братья Буловацкие, Герман и Рыбак одни из первых вступили в колхоз, хотя личные хозяйства у них были крепкие. Они работали лучше всех в колхозе. Буловацкие и Герман даже ездили на стахановский слёт».

Перед войной в колхозе «Красный колос» были построены канцелярия, начальная школа, ясли-сад, кузница, четыре коровника, конюшня, клуб, льносушилка, гумно. До 1941 года здесь было 58 дворов, проживало 255 человек.

Началась Великая Отечественная война. Немцы появились в деревнях через две недели. С первого дня оккупации на территории Беларуси начали образовываться партизанские отряды. В 1942 году в лесах Глусского района действовали отряды Яковенко, Голоцмана, Шашуры, Полонейчика и другие. Немцы боролись с партизанами, используя для этого все новые и новые силы, организовывая одну карательную операцию за другой.

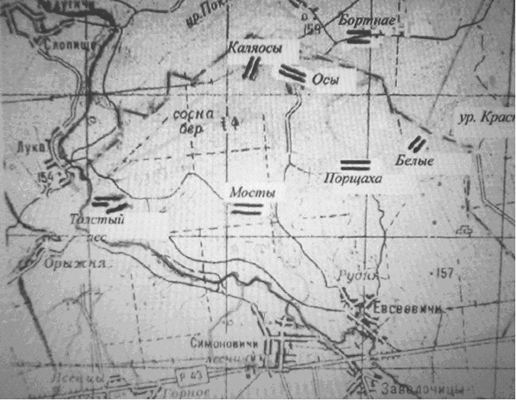

Страдали от оккупантов и местные жители. Так, 20 января 1943 года фашисты предприняли особо жестокую карательную операцию и против мирного населения. Были сожжены деревни Осы и Колёсы, Белая (Белые) и Порщаха вместе с жителями.

Владимир Иванович Клыга вспоминает:

«Мой батька купил хутор в 1930 году в Осах, построил дом, там я и родился. Раньше было так: продавался участок с лесом, люди высекали, выкорчевывали лес, строили себе дом, сарай, разрабатывали участки для ведения хозяйства. Вокруг нашего хутора было и много других. Рядом с нами жил Яша Шило, Рыбак Егор вообще жил на острове, посреди болота, в Корчанщине. До войны я ходил в школу в Осы, где окончил три класса. В нашем классе 12 человек училось. Учитель у нас был из местных — Николай Николаевич Козляк. Когда началась коллективизация, нашу семью, как и других, переселили в посёлок. Раньше ведь деревни не было, только хутора. Позже построили второй посёлок и стали называть его Колёса. Осы и Колёса стали большой деревней. Мы из своего хозяйства из строений перевезли на новое место жительства стопку и сарай. Жили в стопке, а дом начали строить новый, но до войны так и не успели отпраздновать новоселье.

Мой отец работал в леспромхозе в Осиповичах. Зимой возил дрова, а летом собирал с сосен смолу. У нас в личном хозяйстве были лошадь, корова и куры. Мать очень хорошо ткала. Все сами выращивали: лен, картошку, свеклу, рожь, капусту.

Когда началась война, конники из кавалерийской дивизии проезжали по нашей деревне. Много в лесу этих солдат потерялось, а некоторые ушли в партизанские отряды. Вспоминаю, как осенью 1941 года немцы убили двух советских парашютистов. Уже замерзли болота, но снега еще не было, и красноармейцы копали землянку и приходили в Осы и Колёса, чтобы взять пилу и топор. Закончив работу, они пришли в деревню отдать инструменты. А когда услышали шум мотора немецкой машины, то побежали по огородам к лесу, вернее, к болоту в сторону Дороганово. А немцы их, видно, караулили — стояли на броневике на шляху, в 300 метрах от деревни. Когда броневик въехал в деревню, то мы, дети, выбежали на улицу посмотреть на диковинную машину. Фашисты приехали очень быстро. Застрелили советских солдат, стянули с них кожухи и валенки, и я видел, как немцы всё это потом несли по улице. Когда оккупанты уехали, жители деревни захоронили убитых в Колёсах, потом их перезахоронили в братскую могилу, наверное, в Евсеевичах.

Во время войны в деревне всегда стояли партизаны, по всем хатам. Когда немцы приходили в деревню, то партизаны уходили в лес. На Крещение в 1943 году были сильные морозы, и партизанский отряд отогревался в деревне. Когда они узнали, что немцы начали сжигать деревни Корытное, Межное, Старое Село, то отряд быстро собрался и уехал в лес. Через некоторое время мы узнали, что в нашу деревню тоже идут каратели. К нам в дом прибежала Анна Буловацкая и попросила у отца сани. Нашего коня уже забрали партизаны, а у Анны был конь, которого оставили партизаны. Отец дал хомут, упряжь и сани. Анна сказала, чтобы мы собирались и уходили в лес, так как в деревне скоро будут немцы, что они уже в Бортном и идут на Колёса. Ей об этом рассказали стоявшие у них дома партизаны. Женщина запрягла коня, посадила в сани своих детей, двух девочек и сына, мать и поехала в лес. Жители деревни тоже пошли за обозом. Один партизан в кожухе (наверное, командир) стал ругать женщин, и многие жители возвратились в свои дома. Те люди, которые пошли за партизанами, спаслись, а которые вернулись в деревню — погибли в огне.

Наша семья тоже собрала кое-какие пожитки, и мы пошли в лес, где уже было полно людей. Сразу же начали строить большой «будан». Спилили дерево и обложили еловыми ветками. Посадили в это укрытие маленьких детей, укутали их в подушки. Потом мужчины сняли улья-колоды с деревьев и разожгли внутри них огонь и так грелись.

Тем временем в деревню приехали немцы на трех броневиках, человек по десять на каждом. Наша соседка Анна Буловацкая вернулась домой с детьми. Фашисты застрелили её мать и двух дочерей. У них дом был новый, не перебитый, то есть не разделенный на комнаты. Посреди большой комнаты стояла печь. На ней вместе с другими детьми сидел и Колька Шимчик. Он носил отрезанную шинель. Когда фашисты стреляли в детей, выстрелили и в этого мальчика. Но пуля прошла сквозь шинель, и он притворился мертвым. Фашисты распотрошили все сенники в доме и подожгли их. Дверь входную не закрывали, и Колька смог выбраться из дома и лежал возле крыльца, за колодой-ульем, пока фашисты не ушли. Потом он дополз до стога и там еще долго лежал. Когда немцев уже не было видно, он побежал в лес. Так Колька остался жив, хотя и обморозил руки.

Мы с отцом и матерью и другими жителями деревни две ночи ночевали в лесу на сорокаградусном морозе. После ухода немцев мы возвратились в деревню, на пепелище. Женщины голосили, плакали дети и даже мужчины. На месте, где сожгли людей, были видны человеческие кости.

Вспоминает Король Иван Титович, уроженец д. Осы:

«В деревне Осы жил мой дед, потом отец. Еще при царе мой дед Ануфрий Король купил хутор. У него было четверо детей — Григорий, Тит, Иван и Мария. Все они создали свои семьи и перед войной жили в Осах. В семье моих родителей Тита и Екатерины Король было пятеро детей: Миша, Алёша, Антон, Семён и я. Земельные наделы были большие. Выращивали картофель, свеклу, рожь, лен, огурцы, капусту. То, что вырастили, тем и питались. Одежду шили сами из своего льна. Купить даже горшочек для печи было очень дорого. У моего отца, как и у деда, были пчёлы — 11 ульев. Хата у нас была небольшая, пол дощатый, спали на матрасах, набитых сеном. Электричества не было. Пользовались керосинками.

Началась война. Жить в оккупации было нелегко. Фашисты боялись партизан и поэтому контролировали почти каждый шаг местного населения. Мать ходила в Заволочицы к коменданту, чтобы получить пропуск, потому как без него никуда. Если нет пропуска, значит — партизан. В нашей деревне немцы бывали часто, искали партизан.

В тот день, когда сожгли деревню, был сильный мороз. У нас в деревне по хатам стояли партизаны, а на том посёлке их не было. Недалеко от деревни рос большой дуб, и партизаны лазили на него, чтобы наблюдать за окрестностями. Ночи были светлые, луна, снег, и всё было видно далеко. В четыре часа утра немцы пришли из Осипович в Межное и Бортное. Дежурный партизан с дуба увидел, что немцы пришли в Межное. Отряд быстро стал собираться. Сельчане тоже стали собираться и уходить в лес. Наша семья собрала пожитки, запрягли лошадь в сани, привязали корову и поехали в лес. Людей собралось много, костры жечь боялись.

Деревня сгорела. Немцы ушли, и наша семья вернулась к руинам своего дома. Погреб наш не сгорел, но немцы оттуда всё забрали. Но отец мой не всё хранил в погребе. Часть выращенного урожая была закопана в ямах на огороде. Вот так у нас осталось немного картошки, корова и конь. Но жить нам было негде, поэтому мы уехали в Евсеевичи.

После войны я с отцом целое лето жил в сожженной деревне в будане под вербой. Землянки нет, хаты нет. Лес нас кормил: ягоды, грибы, охота. Отец где-то нашёл три картофелины и спрятал их на обед. Но картошка неожиданно куда-то пропала. Я искал, искал, но не нашёл ее. Как оказалось, эту картошку украл у нас немец, который после войны прятался в лесу возле деревни.

После войны наша семья опять начала жить в Осах-Колёсах. Я ходил в начальную школу, здание для которой перевезли из Симонович. Закончил четыре класса и больше учиться не пошел, надо было работать. А работать пошел в колхоз пастухом. Пахали на волах, потом в колхоз пригнали табун лошадей. Построили конюшню. Днём работаешь в поле, ночью нужно пасти коней, кругом лес и много волков. Было очень тяжело».

После войны деревня Осы-Колёса начала возрождаться. Жизнь постепенно налаживалась. Образовался колхоз «Ленинский путь», председателем которого избрали Антона Дубовика. В 1946 году в деревню вернулся Михаил Григорьевич Король, который демобилизовался из армии. Он был офицером, и его избрали председателем колхоза. Потом объединили колхоз «Ленинский путь» с колхозом имени Ленина, что в Евсеевичах, и Король работал бригадиром до своей гибели. Погиб он в 1957 году. Старейшие люди в Евсеевичах рассказывали, что он возвращался с какого-то совещания и пропал, потом, уже весной, в реке Птичь возле деревни Заполье нашли его тело. Дугу и коня нашли в других местах, воз так и не был найден. Эта трагическая история гибели бригадира так и осталась тайной.

В 60-х годах деревню переименовали в Славино, но все до сих пор её называют Осы-Колёса или же Колёса. В это время молодёжь постепенно стала уезжать в город. Деревня начала умирать. Потом её признали неперспективной. И в 70-х годах люди начали переселяться в ближайшие деревни: Евсеевичи, Симоновичи, Межное. Отключили даже электричество. В деревне остался один житель. Все называли его пчельник: он пчеловодством занимался, в Евсеевичи привозил продавать мёд. Но долго без электричества и благ цивилизации, в одиночестве он жить не смог и куда-то переехал.

Прошло уже около 40 лет с тех пор, как из деревни уехал последний житель, но сегодня в местах, где располагались улицы и дома, растут липы, яблони, сливы и даже цветут цветы, посаженные людьми, — как память о них. Там редко кто бывает, только на песке видны следы зверей.

В одиночестве в поле стоит обелиск на месте сожжения жителей деревни. Возле него выросли три берёзки. В этом году житель Бобруйска Владимир Буловацкий к берёзкам прикрепил дощечку со схемой расположения улиц в бывшей деревне и списки ее жителей на начало войны. К обелиску приезжают родственники, чтобы почтить память людей, принявших мученическую смерть.

Ирина ШИМЧИК, г. Бобруйск

Продолжение следует