Я помню этот день, 22 июня…

В день Великой Победы глусчане активно поддержали патриотическую акцию «Бессмертный полк». Когда я смотрела на огромную движущуюся колонну, в которой внуки и правнуки несли портреты своих родных, то подумала: «А ведь за каждой фотографией стоит целая история, которая должна храниться не только в семьях солдат, а быть достоянием общества, чтобы потомки не забывали, какой ценой была завоевана Победа». Накануне памятной и очень трагической даты, 75-летия начала Великой Отечественной войны, мне бы хотелось рассказать вам, уважаемые читатели, военные истории двух глусчан, участников и ветеранов войны, которых уже нет с нами. Их рассказы я услышала и записала давно, а сейчас пришло время вспомнить.

Клавдия Дмитриевна Жаринова жила со мной по соседству. Я беседовала с ней в 2009 году. Вот что она рассказывала: «Я родилась и жила до войны в Смоленске. В июне 41-го сдала экзамены за 8-й класс. Конечно же, мы с подружками мечтали о будущем, строили планы. Утро 22 июня 1941 года выдалось солнечным. Мы с мамой пошли на рынок, где и услышали сообщение: началась война. А 28 июня немецкие самолеты уже бомбили Смоленск. Словами нельзя передать тех чувств, которые мы испытали при этом налете. Мама собрала нам с сестрой кое-какие вещи, и мы ушли в деревню к бабушке. Мы с волнением каждый день слушали радио, но хороших новостей не было: наша армия отступала на восток. В конце июля немецкие войска уже полностью заняли Смоленск. Было очень страшно, обидно оставлять родной город, родную землю врагу. Несколько девушек из нашей деревни, в том числе и я, добровольцами ушли на фронт. Вот так жизнь заставила меня сменить девичьи туфельки на солдатские сапоги, которые не всегда приходились по размеру. Таких, как я, девушек-добровольцев, первое время в части привлекали к любой работе: мы готовили, стирали, а потом и раненых научились перевязывать. Приходилось тяжело: во время боя мы вытаскивали раненых из окопов, несли, тащили их на себе в укрытие, а иногда перевязывали прямо под свистящими над головой пулями. Притаишься, секунду переждешь, пока стреляют, и дальше бежишь. Бывало, во время дождя запрыгнешь в окоп, а там воды по колено. Выльешь ее из сапог и дальше бежишь: ведь там раненые ждут, зовут. Зимой в мороз по снегу ползали. Когда тебя просят о помощи, не обращаешь внимания на погоду. Про себя думали в последнюю очередь.

Летом 1944 года наша часть в составе 3-го Белорусского фронта освобождала Беларусь. Наступательная операция по освобождению Минска началась 29 июня. Было очень жарко — солдат постоянно мучила жажда. При этом они по несколько дней не спали, не ели (кухня не успевала за фронтом). Кругом взрывы, море крови, страшное зловоние, ужас и страх. Но в то же время неисчерпаемый героизм и самоотверженность. К концу дня 3 июля Минск освободили. Мы двинулись дальше. В январе 1945 года подошли к городу Инстенбургу, это недалеко от Кенигсберга. Изможденные, голодные солдаты нашей части в одном из дворов увидели большого поросенка, которого тут же застрелили и стали есть свежее сырое сало. Очень тяжело вспоминать все это, слезы сами текут. Но вспоминать надо, чтобы донести живущим людям правду о войне».

О том, как жилось в оккупации, о фронтовых буднях мне рассказал много лет назад, в 1994 году, Иван Фёдорович Баглай. Каждое его слово осталось не только на бумаге, но и навсегда врезалось в мою память.

«Мы прощались со школой на выпускном вечере, который состоялся 17 июня 1941 года, — рассказывал Иван Фёдорович. — А на воскресенье, 22 июня, были запланированы районные соревнования по бегу. Старт дать не успели — из рупора-громкоговорителя раздался голос Молотова: «Война!» В одно мгновение вся наша жизнь круто изменилась, а планам не суждено было осуществиться. Пока шел из Глуска домой в Балашевичи, мне не давали покоя вопросы: «Что делать? Как жить дальше?». В деревне на улицу вышли почти все жители, женщины плакали. Через несколько дней немцы уже были в Глуске. Мы оказались на оккупированной территории. До войны в Балашевичах комсомольцы, в числе которых был и я, провели радио почти в каждый дом. Конечно же, с приходом немцев советское радио — единственный источник информации — замолчало. За несколько недель до начала войны мне подарили новый приемник, который с приходом фашистов я спрятал в надежном месте: вдруг понадобится. Сидеть сложа руки, конечно же, никто не собирался. Я и мои друзья связались с партизанами. Пригодился и мой приемник: через брата-партизана передал его в отряд. Не дремала и наша комсомольская ячейка: наладили связь с районным активом и, как могли, ставили палки в колеса отлаженной немецкой машине. За это я дважды сидел в гестапо по подозрению в подпольной деятельности. Выручали свои. А они были везде, даже среди переводчиков, офицеров немецкой армии. Так и осталось для нас загадкой, кем был среди фашистов Семён Иванович Бердников, который спас не одну юную душу, когда над ней нависала смертельная опасность. За это его собственноручно расстрелял на кладбище в Балашевичах немецкий офицер. Дни оккупации были, как страшный сон, и показались вечностью. В конце июня 1944 года Глусский район освободили. Меня призвали на фронт. Пол-Европы пришлось пройти, освобождая землю от фашистов. Особенно ожесточенными были бои за Берлин. Приходилось сражаться за каждую улицу, дом. В память врезался интересный факт: стреляли фашисты по нашим позициям необычными снарядами. Большие, внушительные, они очень метко попадали в цель, но не взрывались. Нашлись отчаянные ребята и разобрали один из снарядов. Какое же было изумление у бойцов, когда вместо тола под взрывателем обнаружили простой гравий и песок, а в нем записку: «Чем можем, поможем». Это наши остарбайтеры на немецких заводах вносили посильный вклад в Победу.

О своем первом ордене я только услышал: объявили о награде, а орден и не отдавали. «Почему?» — спросил я у замполита. Он уклонился от ответа, а ночью меня вызвали в особый дивизион. Повторить вопрос не дали: «Орденом ты искупил свою вину за проживание на оккупированной территории. Кругом!» Я тогда понял многое…

В 1981 году в моей родной Глусской средней школе № 2 состоялась встреча выпускников 1941-го с выпускниками 1981-го. Мой классный руководитель Евгения Александровна Дударь взяла в руки наш классный журнал. По алфавиту назвала все 22 фамилии. Выпускники 81-го отвечали за отсутствующих лаконично: «Пропал без вести», «Погиб смертью храбрых в боях за Родину»… На встрече присутствовало только семь из 22 выпускников 1941 года (после войны в живых осталось только девять)».

У каждого, кто прошел по фронтовым дорогам, была своя история. На официальном сайте «Бессмертного полка» www.moypolk.ru есть раздел «Запиши деда в полк». Здесь родные могут оставить воспоминания солдата, свои воспоминания о нем, фотографии. Сейчас здесь уже 353 480 историй. И каждый из вас, уважаемые читатели, может оставить для потомков память о своем солдате.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

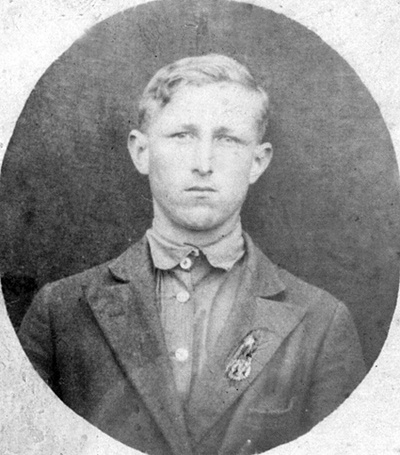

Фото из семейного архива Клавдии Дмитриевны Жариновой и семьи Пригара